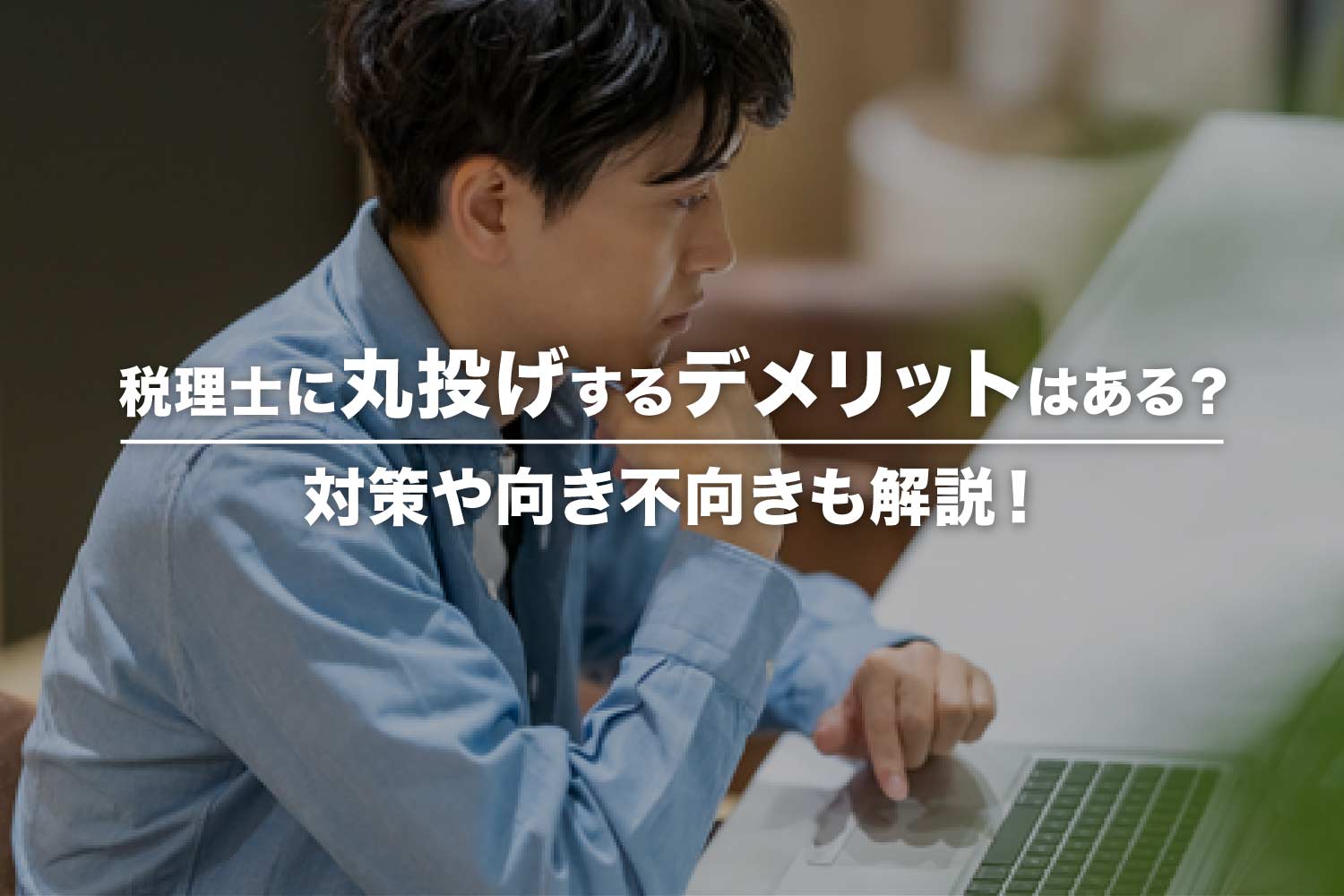

税理士に経理や会計業務を丸投げすると、どんなデメリットや落とし穴があるのか、事業者向けに徹底解説します。これらのデメリットを解消する方法もしっかり紹介するので、これから税理士に丸投げを検討している方も、いま丸投げしている方も、ぜひ確認しておきましょう。

目次

税理士に丸投げする主なデメリット3選

税理士に丸投げするデメリットは、主に以下の3つです。ここでいう「丸投げ」とは、税理士に請求書や領収書を渡して、会計ソフトへのデータ入力から税務申告まで、すべて代わりにやってもらうことを指します。

- 売上や利益などの状況把握が遅れやすい

- 経理ノウハウが社内に蓄積されにくくなる

- 顧問料などの金銭的なコストが高くなる

ちなみに、税理士とその従業員には守秘義務が課されており、違反すると懲役刑などの重い罰則があります。なので、情報漏洩などの心配はしなくてOKです。

① 売上や利益などの状況把握が遅れやすい

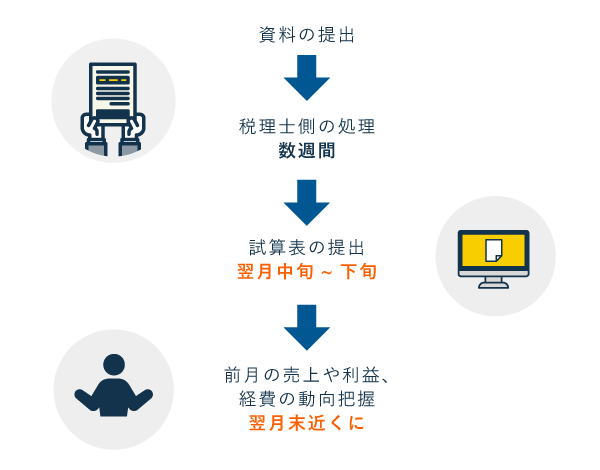

- 資料を渡してから試算表ができるまで、2〜3週間かかることも

- そのあいだは売上や利益がはっきりせず、大事な判断が遅れるリスクがある

- 数字の遅れが、会社の動き出しやチャンスへの対応を鈍らせる原因になる

帳簿付けや月次決算を税理士に一任した場合、売上や利益などの経営指標が手元に届くまでにタイムラグが生じます。通常は2〜3週間かかり、場合によっては翌月中旬から下旬になることも珍しくありません。この遅れによって、経営判断を誤るリスクが高まります。

たとえば、売上が急激に伸びた事業者にありがちな落とし穴として、いわゆる「黒字倒産」のリスクが挙げられます。手元や口座にいくら現金があり、そのうちいくらまで使ってよいかを常に把握していないと、たとえ黒字でも倒産する恐れがあるため注意が必要です。

- 「黒字倒産」とは?

- 黒字倒産とは、帳簿上は利益が出ているのに、キャッシュが枯渇して支払いが追いつかず、倒産に至ることをいう。売上が立っても、実際に入金されるのは翌々月〜半年後という場合もあるため、仕入れや人件費などの支払い、過去の借入金の返済などを、手元の現金でまかなえなくなる可能性がある。

また、販促キャンペーンや仕入れ量の調整などを的確に行うには、鮮度の高い情報が不可欠です。「キャンペーンを打って大量の問い合わせが来たのに、在庫もキャッシュも全然足りない……」となれば、せっかくのチャンスが台無しになるかもしれません。

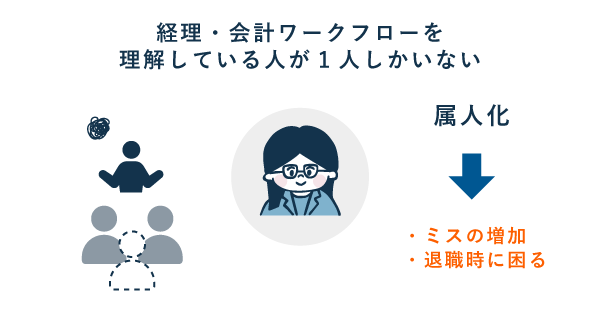

② 経理ノウハウが社内に蓄積されにくくなる

- 社内に経理の知識や経験がたまりにくく、人が育たない

- 外注先のミスに気づけず、トラブルを見逃すおそれがある

- 社員が数字に関心を持たなくなると、コスト意識が育ちにくくなる

帳簿付けから決算書の作成まで、全面的に税理士へ委託してしまうと、社内に知識や経験が残りにくくなります。その結果、業務に支障が出ることもありえます。たとえば、請求書のやりとり一つとっても、社員が源泉徴収や消費税の扱いを知らなければ、いちいち税理士に確認する必要があるので非効率です。

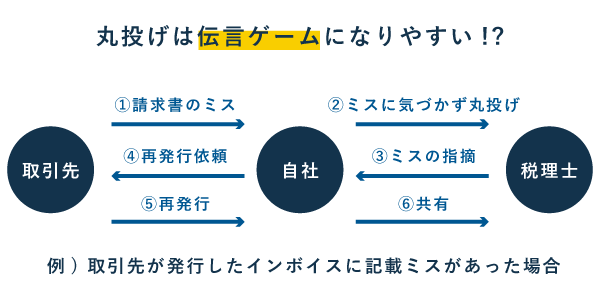

上図の例では、社内の経理担当者がインボイスの記載ミスに気づかなかったことで、ムダな工程が生じています。普段から税理士に任せきりで、社員の成長機会を奪ってしまうと、このように日々の業務がかえって非効率になるリスクがあるわけです。

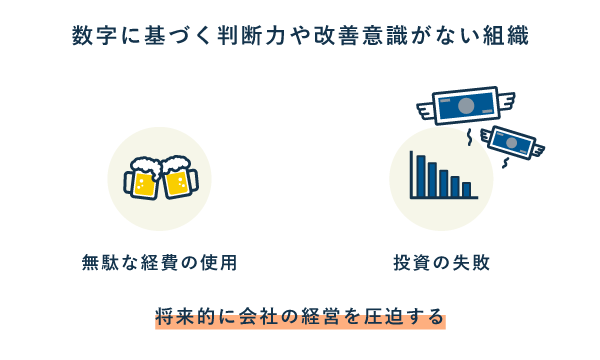

さらに、自社の業績を数字で確認する機会がなければ、経営陣や社員の当事者意識が薄れる恐れもあります。その影響により、定量的な数字に基づく改善提案やコスト意識が、社内で生まれにくくなるといった弊害も考えられます。

③ 顧問料などの金銭的なコストが高くなる

- 依頼する業務が増えるほど、料金も高額になる

- 税理士に提出する書類の準備など、社内での作業もゼロにはならない

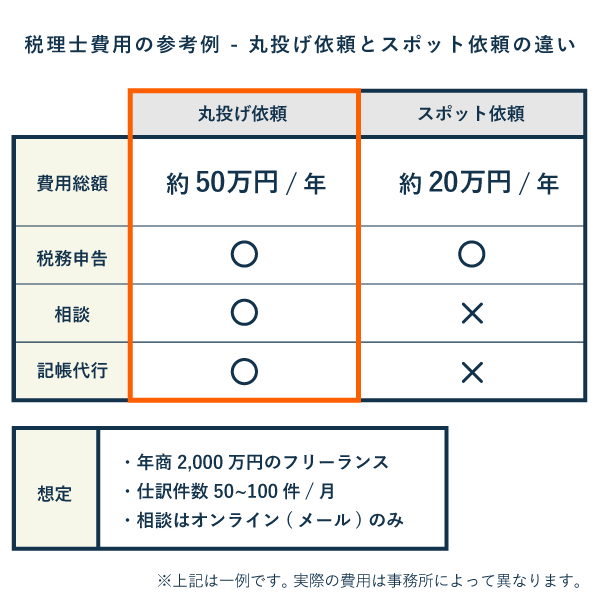

税理士に丸投げすると、通常より税理士の仕事量が増えるので、当然ながら費用も増加します。大雑把な目安としては、税務申告だけのスポット依頼と比べて、丸投げ依頼はだいたい2〜4倍ぐらいの費用感です(事務所や依頼者の状況により大きくブレます)。

同じ税理士事務所のなかでも、仕訳数や訪問頻度、申告する税目(所得税・法人税・消費税など)に応じて、報酬金額の設定は大きく異なります。依頼したい業務量を具体的に伝えて、料金を個別に交渉できるケースもあります。

なお、税理士に任せても、領収書の提出や質問対応、資料の取りまとめなどの業務は社内に残ります。とくに月次処理や決算期には、スケジュール管理や情報提供の負担が発生するため、丸投げしても「完全に手放せる」わけではなく、社内の最低限の対応体制が必要です。

丸投げのデメリットを解消・回避するための対策

税理士への丸投げについて、前述した3つのデメリットを解消する方法を解説します。結論から言うと、経営者自身が積極的に情報を把握し、社内で最低限のチェック機能を持つといった「部分的な内製化」や「関与の強化」が重要です。

| ① 経営指標の把握が遅れる | → 月次の数値を経営者自身がこまめに確認する |

|---|---|

| ② 経理が社内で育たない | → 最低限の経理知識とチェック体制を構築する |

| ③ 金銭コストがかさむ | → オンライン対応などの安価なオプションを選ぶ |

ここからは、各対処方法を①〜③の順番にわかりやすく解説していきます。

対処方法① 月次の数値を経営者自身がこまめに確認する

| ① 経営指標の把握が遅れる | → 月次の数値を経営者自身がこまめに確認する |

|---|---|

| ② 経理が社内で育たない | → 最低限の経理知識とチェック体制を構築する |

| ③ 金銭コストがかさむ | → オンライン対応などの安価なオプションを選ぶ |

税理士に経理業務を委託する場合でも、月次試算表やキャッシュフローの報告を定期的に受け取り、それを経営者自身がきちんと確認することが大切です。経営判断に必要な数字、たとえば売上・利益・キャッシュの状況については、毎月の会議や面談の場で確認する習慣をつけるようにしましょう。

数字に関する感度を高めておくことで、急な売上減少や支出増加といった異常値にも早期に気づけるようになります。経理を外部に任せながらも、「意思決定は社内で行う」という基本姿勢を保つことが、丸投げの弊害を防ぐことにつながります。

対処方法② 社内に最低限の経理知識とチェック体制を持たせる

| ① 経営指標の把握が遅れる | → 月次の数値を経営者自身がこまめに確認する |

|---|---|

| ② 経理が社内で育たない | → 最低限の経理知識とチェック体制を構築する |

| ③ 金銭コストがかさむ | → オンライン対応などの安価なオプションを選ぶ |

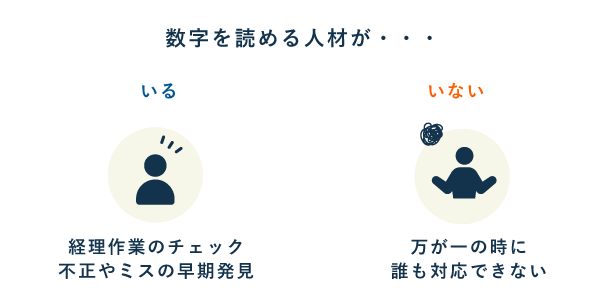

経理業務をすべて外注してしまうと、社内に知識が蓄積されず、万一の際に誰も状況を把握できないという問題が生じます。そのため、社内に1人は「数字を読める人材」を確保しておきたいところです。

簿記の基本や財務三表の見方を学ぶことで、外注先が提出する書類の内容を理解し、疑問点を指摘することが可能になります。社内に最低限の知識があれば、経理作業のチェック機能としても機能し、結果として不正やミスの早期発見につながります。

対処方法③ オンライン対応などの安価なオプションを選ぶ

| ① 経営指標の把握が遅れる | → 月次の数値を経営者自身がこまめに確認する |

|---|---|

| ② 経理が社内で育たない | → 最低限の経理知識とチェック体制を構築する |

| ③ 金銭コストがかさむ | → オンライン対応などの安価なオプションを選ぶ |

丸投げすると、当然ながら通常よりお金がかかります。ここでは、料金の値下げ交渉のポイントを解説します。もちろん、無理な要求を強引に通そうとするのは悪手ですが、実態に合う適正な料金になるように、きめ細かく交渉を行うのはまったく問題ありません。

丸投げする場合の税理士費用は、主に「顧問料・記帳代行料・税務申告代行料」の3つから成ります。これらのうち、交渉の余地が大きいのは「顧問料」です。訪問頻度や対応方法(メール・ZOOM・訪問)を調整すれば、多少のディスカウントが狙えます。

たとえば、定期訪問からメール対応に切り替えるだけで、顧問料を半額近くまで抑えられるケースもあります。税務相談が頻繁に発生しない場合は、「訪問頻度を減らす」「オンラインで対応してもらう」ことで、コストを抑えつつ必要なサポートを維持できます。

もちろん、多少費用が高くても気にしないから、毎月きちんと訪問して丁寧にチェックやアドバイスをしてほしい、という考え方もありえます。その場合は、無理に価格交渉する必要はありません。

そもそも「丸投げ」とは? 良い丸投げと悪い丸投げの違い

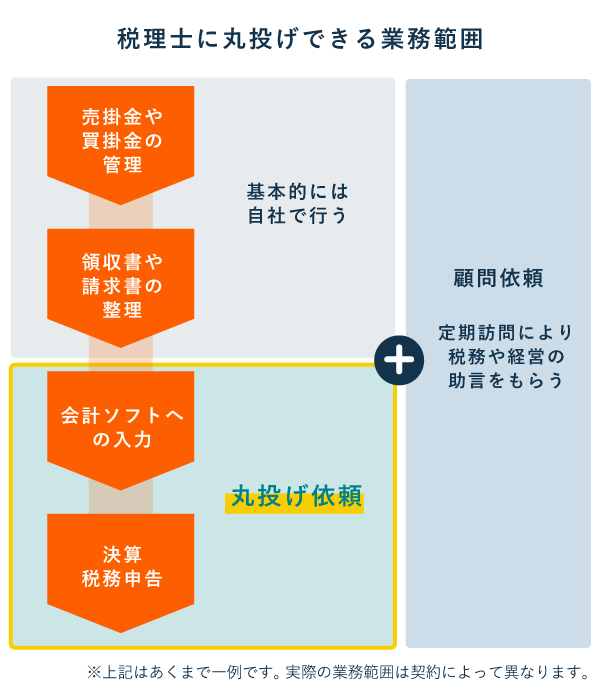

税理士への「丸投げ」とは、会計ソフトへの入力から決算・税務申告までの業務代行を指すのが一般的です。業務範囲をざっくり分類すると、下図のように整理できます。丸投げといっても、社内でやるべき業務は多少残りますし、何でもやってもらえるわけではないのです。

「税理士に丸投げすれば、自社では何もやらなくてよい」と安易に考えるのではなく、あくまで「サポート」してもらうという認識が重要です。以下のように「良い丸投げ」と「悪い丸投げ」に分けて考えるとわかりやすいです。

| 良い丸投げの例 | 悪い丸投げの例 |

|---|---|

| サポートを受けながら 税理士と協働できている |

一方的に業務を任せて ほったらかしにしている |

税理士と定期的にやり取りをして、試算表やキャッシュの状況をこまめに説明してもらい、必要な情報をしっかり把握できているのが、良い丸投げです。こうして、税理士に“正しく頼る”ことができれば、先述したデメリットもおおむね解消できます。

一方で、自社では数字をまったく確認していないのに、税理士ともほとんど連絡を取らないまま、すべてを任せきってしまうのは悪い丸投げといえます。こうした関わり方では、先述したようなデメリットが表面化しやすくなります。

税理士への丸投げが「向いている」タイプ

以下のいずれかに当てはまる企業や個人事業主は、税理士に解決してもらうべき明確な課題を抱えています。そのため、税理士に丸投げする必要性がとりわけ高いです。なお、以下に当てはまらない場合でも、前述の「良い丸投げ」ができるなら、丸投げに向いていると言えます。

- 創業直後などで、極端に人手が不足している

- 決算や繁忙期の業務負荷が大きい

- 取引量が多く、経理が煩雑になりやすい

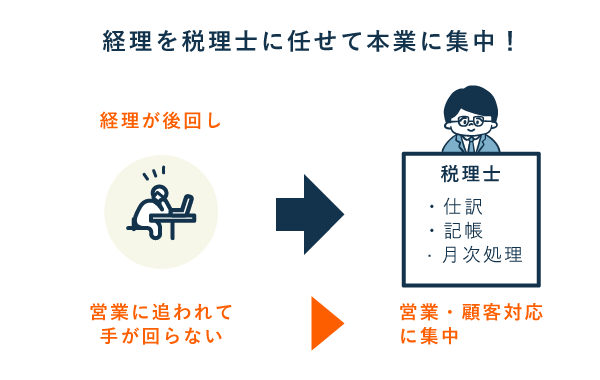

創業直後などで、極端に人手が不足している

創業期の経営者や少人数のチームが、コア業務である「営業・顧客対応・資金調達」などに専念するために税理士を頼るのは、非常に効果的な手段です。「仕訳・月次処理・年末調整」などを、税理士に丸ごと依頼することで、事務負担や心理的負担を大きく軽減できます。

創業期や成長期の企業では、「営業に追われて経理まで手が回らない」「請求書や経費精算が後回しになって溜まっている」といった状況が日常的に発生します。

また、事務スタッフを雇う余裕がなかったり、採用しても教育の時間が取れなかったりする中で、限られた社内の人数だけですべてを回すのは非常に困難です。このような状況では、ひとまず税理士に丸投げするのが無難な解決策だと言えます。

決算や繁忙期の業務負荷が大きい

ふだんは社内で経理を回せていても、決算期や年末調整の時期には業務量が一気に増え、対応しきれなくなることがあります。そうした繁忙期には、税理士に業務を依頼することで、社内の負担を軽減しながら業務の精度を維持することができます。

とくに、経理担当者の退職や長期休暇が重なった場合には、人手不足から処理が遅れるリスクが高まります。そのようなときは、無理をせず税理士に丸投げするのも一つの手です。良い機会ですから、税理士に従来の業務フローを総点検してもらい、新しい担当者へ万全の状態で業務を引き継いでもらいましょう。

取引量が多く、経理が煩雑になっている

取引件数が多く、日々の入出金や請求書の処理が膨大な企業では、経理業務が担当者一人に集中しやすく、属人化が進みがちです。

とくに、IT企業や広告代理店、コンサルティング業などでは、プロジェクト単位・部門単位での収支管理が必要になることも多く、経理の負荷はさらに大きくなります。

税理士に「記帳・決算・税務申告」をまとめて依頼すれば、経理の負担を軽減できます。それだけでなく、税理士と業務のすり合わせを重ねるなかで、経理フローの標準化も可能です。結果として、属人化が抑えられ、誰でも業務を引き継ぎやすい体制が整っていきます。

税理士への丸投げが「向いていない」タイプ

業態や経営スタイルによっては、税理士に任せきりにすることがマイナスに働くこともあります。以下のいずれかに当てはまる事業者は、丸投げを利用する前に一度立ち止まり、慎重に検討しましょう。ここでは、検討する際のポイントも合わせて紹介します。

- 自らタイムリーに数字を把握して意思決定したい

- 取引や収支の構造が複雑で変動が大きい

- 社内に最低限の経理リテラシーを培いたい

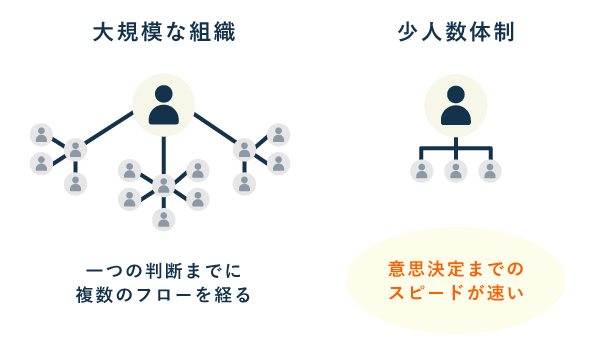

自らタイムリーに数字を把握して意思決定したい

数字をリアルタイムで把握し、自らの判断で経営を進めたいと考えている経営者にとって、税理士にすべてを任せるスタイルはマッチしない場合もあります。とくに少人数体制で、経営判断と現場判断が直結している企業では、スピード感が重視されやすい傾向があります。

たとえば、週次や日次単位で営業施策・販促予算・仕入れ判断などを即断即決する場面では、「試算表が届いてから考える」では遅すぎます。「先月の利益は?」「今月の資金繰りはどうなっている?」といった問いに即答できなければ、判断の精度が落ち、タイミングを逃すことになりかねません。

ただ、このスピード感に対応できる税理士が見つかれば、丸投げを依頼するのもアリです。たとえば「ITに強い」と謳う税理士であれば、まず確実にクラウド会計に対応可能です。クラウド会計であれば、入力済みのデータについてはネットでいつでもパッと確認できます。

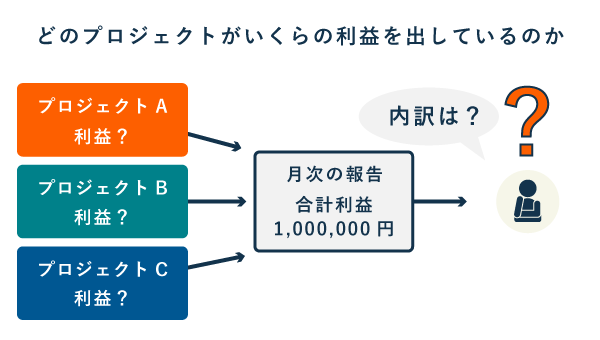

取引や収支の構造が複雑で変動が大きい

在庫の動きが激しい小売業や、案件ごとに利益の出方が変わる広告代理店・コンサル会社などでは、月に一度の報告だけでは、どの商品やプロジェクトが本当に利益を出しているのかが見えにくくなりやすいです。こうした企業では、案件ごと・部門ごとに、日々の数字を細かくチェックする必要があります。

税理士にすべて任せてしまうと、利益率の変化などを把握・分析しづらくなり、的確な対応が難しくなる懸念もあります。とはいえ、これは税理士のスキルが業種にマッチしていない場合の話です。こうした業種に慣れた税理士であれば、複雑な管理にも柔軟に対応できます。

そのため、税理士に依頼する場合は、このような業種・業態での経験が豊富な人を選んだほうがよいです。自社で使っている販売管理システムや工数管理ツールと連携しながら、原価計算や案件別損益の見える化まで対応してもらえるかどうか、事前に確認しておくと安心です。

社内に最低限の経理リテラシーを培いたい

経理業務をアウトソースすると、社員の財務リテラシーが育たず、数字に基づく判断力や改善意識が身につきにくくなる恐れがあります。将来的に自社の管理部門を強化したい、社員にも数字に強くなってもらいたい場合、経理業務の安易な丸投げは避けたほうがよいです。

また、経理部門の内製化や体制強化を見据えている場合、外部に任せきっていると社内にノウハウが蓄積されず、いざ体制を変えようとしても引き継げる人材がいないという事態にもつながりかねません。

ただし、社内に経理ノウハウがまったくない段階では、むしろ税理士に業務をまとめて依頼し、実務の進め方を外部から取り入れるのも有効です。「何も考えず任せる」のではなく、税理士とのやり取りを通じて経理の全体像を学び、将来的に内製化する部分を見極めていけば、ノウハウの蓄積にもつながります。

まとめ

経理・会計を税理士に「丸投げ」するのは、非常に便利である反面、自社の利益などをタイムリーに把握しづらいといったデメリットもあります。主なデメリットは、以下の3つです。いずれも、知っていれば対処できるので、それほど心配する必要はありません。

税理士に丸投げする3つのデメリット

- 売上や利益などの状況把握が遅れやすい

- 経理ノウハウが社内に蓄積されにくくなる

- 顧問料などの金銭的なコストが高くなる

丸投げのデメリットを極力抑えるには、税理士としっかり「協働」する姿勢が必要です。ここではわかりやすくするため、丸投げの利用スタイルを以下の3つの型に分類しました。

| 税理士に丸投げする際の姿勢 | 推奨度 | |

|---|---|---|

| 放任型 | 税理士に全部任せて、数字も報告も見ない | ✕ |

| 反応型 | 税理士から連絡がきたときだけ動く | △ |

| 協働型 | 税理士のサポートを自発的・積極的に利用する | ◯ |

上記の「協働型」であれば、税理士のサポートのもと、数字の把握やノウハウの蓄積を効率よく行えます。丸投げには相応の費用がかかりますが、それに見合うサポートを積極的に利用すれば、費用対効果の観点ではむしろプラスにもなりえます。

税理士から受けられる主なサポートの例

| 月次レポートの作成 | 試算表などから現状分析を行い「見える化」してくれる |

|---|---|

| 制度改正のお知らせ | 法改正などの情報を早期にわかりやすく教えてくれる |

| 業務フローの最適化 | 書類を処理する流れや提出方法を整理してくれる |

| 迅速な質問対応 | メール・LINE・チャット・Zoom・電話等で対応してくれる |

| 補助金活用等の助言 | 利用できそうな補助金や制度について提案してくれる |

| 記帳・申告代行 | 仕訳や税務申告の業務を代行してもらえる |

| クラウド会計対応 | クラウドで帳簿を管理し、リアルタイムで共有してくれる |

※ 上記は一例です。実際のサポート内容は税理士事務所によって異なります。

税理士に丸投げした場合、一般的に上記のようなサポートが受けられます。これらを自社だけでまかなうには、かなりの労力と時間がかかるはずです。税理士のサポートをフル活用することで、業務効率アップや事務負担の軽減が期待できます。

ただし、依頼する企業や個人事業主の側が「自分から動かない、何も見ない、聞かない」という姿勢では、せっかくのサポートを活かしきれません。まずは税理士事務所の無料相談などを利用して、どのような使い方が自社に合っているのか、いちど相談してみるのがおすすめです。

気軽に申し込んでOK無料の税理士紹介はこちら