個人事業主・フリーランス向けに、会計ソフトで電子帳簿保存法に対応する方法を解説します。「データ保存のやり方がわからん!」という人も、電帳法対応の会計ソフトを使えば簡単に保存要件をクリアできます。

目次

会計ソフトで電帳法に対応する方法

電子帳簿保存法対応の会計ソフトを使えば、帳簿・書類を「簡単」かつ「適切」に電子保存できます。具体的な操作手順はソフトによって異なりますが、おおよそ下記のような方法で保存します。

帳簿・書類の保存方法【電帳法対応の会計ソフト】

| ① | 帳簿 | 自動的に保存される 基本的に特別な操作は不要 |

|---|---|---|

| ② | 電子取引データ (メール等で授受した書類) |

書類ファイルをソフトにアップロードする 大抵はドラッグ&ドロップで簡単にアップできる |

| ③ | 紙で交付した書類 | 印刷前の元データをソフトにアップロードする ソフト内で作成した書類は自動で保存される場合も |

| ④ | 紙で受領した書類 | スマホ等で撮影してソフトにアップロードする 専用のスマホアプリで簡単にアップできる場合が多い |

※ ソフトによって対応状況が異なる場合もあります

ちなみに、上記のすべてを「必ず電子保存しないといけない!」というわけではありません。たとえば「帳簿」と「電子取引データ」だけ電子保存して、その他の書類は紙で保存する、というのもアリです。

【おさらい】電子帳簿保存法のポイント

- 従来は、帳簿や書類をすべて紙で保管しておくのが原則だった

- 現在は、電帳法の要件に従えばデータの状態で保存してもOK

- 税務署への事前申請も必要なし

- 2024年からは、上記②の「電子取引データ」は電子保存がマストになる

- 最低でも「電子取引データ」の電子保存には対応しておかないとマズい

ここからは、弥生の個人事業主向けクラウド会計ソフト(やよいの白色申告 オンライン/やよいの青色申告 オンライン)を例に、ソフトを活用した帳簿・書類の保存方法を解説します。他社の会計ソフトでも、おおまかなやり方は同じです。

【事前準備】事務処理規程の作成

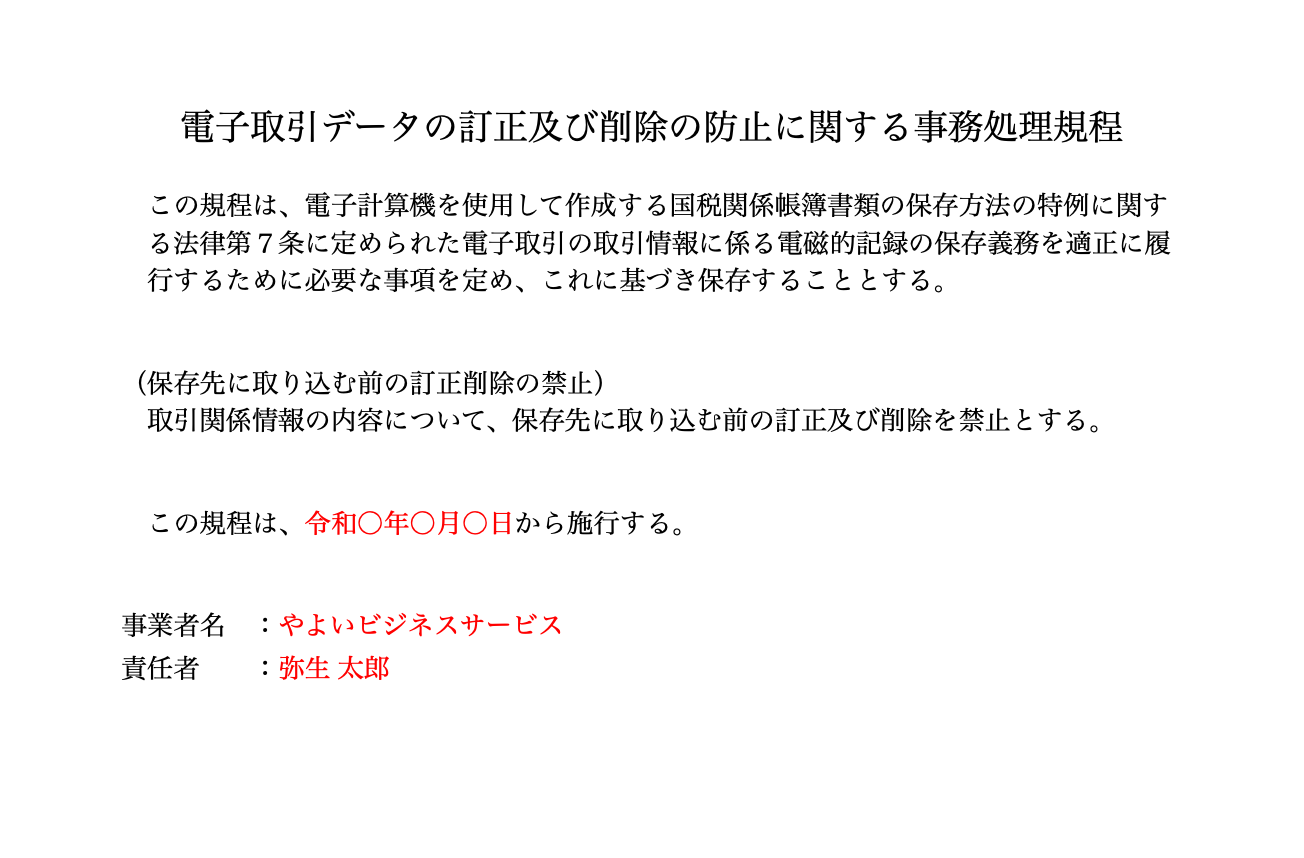

前提として、帳簿・書類を電子保存するには、保存方法に関する社内マニュアルのような書類を作る必要があります(「事務処理規程」などと呼ばれる)。一人で働く個人事業主・フリーランスであっても、これを作成しておきましょう。

会計ソフトメーカーなどがサンプルを公開しているので、それを参考に作成しましょう。たとえば、弥生は下記のようなテンプレを無料配布しています。弥生のクラウド会計ソフトを使う場合は、名前などを書き換えるだけでそのまま使えます。

事務処理規程のサンプル(弥生の例)

作成した事務処理規程は、税務調査が入った場合などに備えて、すぐ参照できる場所に保存しておきましょう。なお、帳簿や書類の保存に関するマニュアルは、国税庁の該当ページでもサンプルが公開されています。

① 帳簿

対象となる帳簿の例

- 仕訳帳、総勘定元帳

- 経費帳、売上帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳 など

電帳法対応の会計ソフトを使っていれば、帳簿は基本的に自動で保存されます。従来のように、帳簿をいちいち印刷して保管しておく必要はありません。

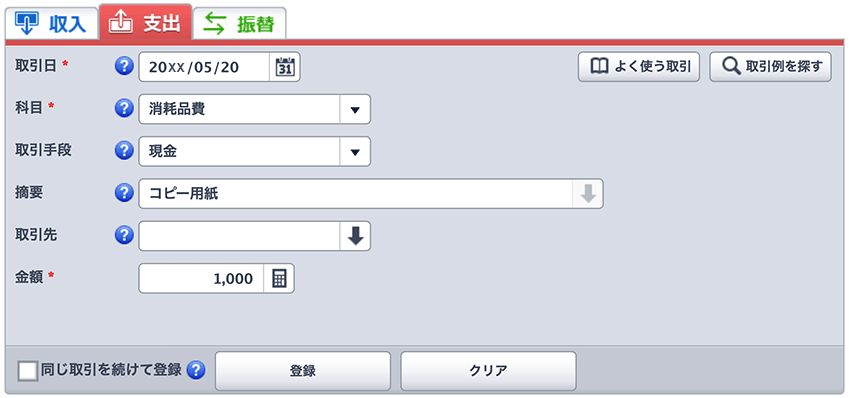

たとえば、弥生のクラウド会計ソフトで作成した帳簿は、自動的に電帳法の要件を満たす形式で保存されます。ユーザーが特別な操作をする必要はありません。

| 取引の入力画面 | 帳簿の一覧画面 |

|---|---|

|

|

弥生のクラウド会計ソフトでは、上記のような画面から収入や支出を入力します。入力した情報は、関連する帳簿に自動で転記されます。できあがった帳簿は、すでに電子帳簿保存法の要件を満たしているので、そのまま保存しておけます。

② 電子取引データ ←電子保存がマスト!

対象となる書類の例

- メールで送信 or 受信した契約書、請求書、領収書など

- クラウドサービスを介してやり取りした契約書、請求書、領収書など

- オンラインストアからダウンロードした領収書

電子取引データは、紙での保存が原則NGです。たとえば、メールで受け取った領収書データを「印刷して保管する」というのはダメなわけです。(現在は暫定的に紙保存も認められていますが、2024年からは制度が厳格化される見込みです)

電子取引データの電子保存には、ちょっとややこしい要件が課されています。そのため、ファイルを普通に保存しておくだけでは不十分な場合もあります。その点、電帳法対応の会計ソフトを使えば、簡単かつ適切に電子取引データを保存できるので安心です。

電子取引データの保存画面(弥生の例)

弥生のクラウド会計ソフトを使っている場合は、このような画面から電子取引データを簡単に保存できます。書類ファイルをドラッグ&ドロップで取り込んで、書類の種別などをパパッと入力するだけでOKです。

③ 紙で交付した書類

対象となる書類の例

- 会計ソフトで作って、紙で交付した契約書、請求書、領収書など

- ExcelやWordで作って、紙で交付した契約書、請求書、領収書など

「パソコンで作成してから印刷して交付した」という書類は、紙で保存しておいても構いません。ただ、書類の元データを適切に電子保存すれば、紙の保管は不要になります。電帳法対応の会計ソフトなら、こうしたケースにも簡単に対応できます。

たとえば、弥生のクラウド会計ソフトでは、姉妹サービスの「Misoca(ミソカ)」を使って請求書等を作成できます。Misocaで作成した請求書は、ワンタッチで適切に電子保存できます。

紙で交付した請求書の保存方法(弥生の例)

請求書作成サービス「Misoca」の画面

電子保存したい請求書を選択して「証憑管理」のボタンを押すだけでOKです。なお、この請求書は、先述した「電子取引データ」と同じ場所に保存されるので、一元管理が可能です。

④ 紙で受領した書類

対象となる書類の例

- 紙で受け取った契約書、請求書、領収書など

- お店で発行されたレシートや領収書

紙で受領した書類は、もちろん紙のまま保管しておいても大丈夫です。あるいは、スマホカメラ等で撮影して電子保存(スキャナ保存)することもできます。この場合、紙の原本は破棄して構いません。

撮影自体はスマホカメラでパシャっと撮ればOKですが、その後の保存要件がちょっとややこしいです。電帳法対応の会計ソフトでは、専用のスマホアプリを使って撮影から保存までスムーズに行える場合が多いです。

スキャナ保存の流れ(弥生の例)

| 1. スマホでレシートを撮る | 2. 画像をソフトに取り込む |

|---|---|

|

|

たとえば、弥生のクラウド会計ソフトでは、レシート・領収書を撮影するためのスマホアプリが提供されています。アプリでパシャっとレシートを撮影したら、そのまま会計ソフトに取り込んで電子保存できます。

まとめ

電帳法対応の会計ソフトを使えば、下記のような方法で帳簿・書類を電子保存できます。具体的なやり方はソフトによって異なりますが、電子帳簿保存法に詳しくない人でも扱えるように工夫されています。

帳簿・書類の保存方法【電帳法対応の会計ソフト】

| ① | 帳簿 | 自動的に保存される 基本的に特別な操作は不要 |

|---|---|---|

| ② | 電子取引データ (メール等で授受した書類) |

書類ファイルをソフトにアップロードする 大抵はドラッグ&ドロップで簡単にアップできる |

| ③ | 紙で交付した書類 | 印刷前の元データをソフトにアップロードする ソフト内で作成した書類は自動で保存される場合も |

| ④ | 紙で受領した書類 | スマホ等で撮影してソフトにアップロードする 専用のスマホアプリで簡単にアップできる場合が多い |

※ ソフトによって対応状況が異なる場合もあります

本記事で例にあげた「弥生」のソフト(やよいの白色申告 オンライン/やよいの青色申告 オンライン)は、低価格ながら電子帳簿保存法のポイントをしっかり押さえています。電帳法対応で困っている個人事業主には、まさにコスパ最強の会計ソフトといえます。

「やよいの白色申告 オンライン」の料金プラン

| フリープラン | ベーシックプラン | トータルプラン | |

|---|---|---|---|

| 利用料金 (税込) |

無料 | 12,650 円/年 初年度は無料 |

23,100 円/年 初年度は半額 |

| 対応OS | Windows・Mac | ||

| 帳簿付け | ◯ | ◯ | ◯ |

| 確定申告 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 電帳法対応 | ◯ | ◯ | ◯ |

| サポート | なし | ・操作サポート | ・操作サポート ・業務相談 |

「やよいの青色申告 オンライン」の料金プラン

| セルフプラン | ベーシックプラン | トータルプラン | |

|---|---|---|---|

| 利用料金 (税込) |

12,980円/年 初年度は無料 |

25,080円/年 初年度は無料 |

43,560円/年 初年度は半額 |

| 対応OS | Windows・Mac | ||

| 帳簿付け | ◯ | ◯ | ◯ |

| 確定申告 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 電帳法対応 | ◯ | ◯ | ◯ |

| サポート | なし | ・操作サポート | ・操作サポート ・業務相談 |

「やよいの白色申告 オンライン」と「やよいの青色申告 オンライン」には、それぞれ3つの料金プランがあります。電帳法関連の機能も含め、どのプランでも機能は変わりません。ただ、上位のプランはユーザーサポートの内容が手厚くなっています。

最上位のプランでは「操作に関する質問」だけでなく、仕訳や申告などの「業務に関する相談」もできます。初年度は年額料金が半額なので、初心者はひとまずトータルプランから始めるのがおすすめです。2年目以降、もし会計業務に慣れてきたら安価なプランに切り替えてもよいでしょう。