- e-Taxは一年中いつでも利用可能(メンテナンス等を除く)

- 会社員の還付申告は、毎年1月4日から受付開始

- 個人事業主の確定申告も、毎年1月4日から受付開始

目次

申告データはいつから送信できる?

e-Taxは基本的にいつでも利用できます。とくに「1月4日〜3月15日」は、例年24時間体制で申告データを受け付けています。したがって、会社員の還付申告はもちろん、個人事業主の確定申告データも1月4日から送信可能です。

還付申告と確定申告のおさらい

| 還付申告 | 確定申告 | |

|---|---|---|

| 概要 | 所得税の還付を受けるための手続き | 所得税を納付するための手続き |

| 申告期間 | 翌年1/1日から5年間 | 原則、翌年2/16~3/15 ※2/15以前でも提出可能 |

会社員は「年末調整」で所得税を精算してもらうのが一般的です。ただ、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合は、申告をすることで納めすぎた税金が還付されます。このように税金の還付を目的とする申告を「還付申告」といいます。

還付申告の期間は、対象年の翌年1月1日からですが、税務署は年末年始がお休みで、通常1月4日から開庁します。これに合わせて、e-Taxも1月4日の朝から受付をスタートします。

申告期間① 個人事業主の場合

個人事業主の確定申告期間は「原則2月16日~3月15日」ですが、国税庁は公式に「2月16日より前でも受け付けますよ」と発表しています。ですから、12月31日に決算を済ませていれば、翌1月4日にはe-Taxで電子申告できます。

電子申告のメリット・デメリット【e-Tax】

引用120-2 その年分の確定申告書(法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。

e-Taxの場合、最終締め切りは「3月15日の24時」です(土日祝の場合は、翌平日の24時)。これを少しでも過ぎると「期限後申告」とみなされてしまいます。

細かな話をすると、24時までにデータの「送信」ではなく「受付」が完了している必要があります。締め切り間際はアクセス集中により繋がりにくくなる恐れもあるので、早めに送信しておきましょう。

個人事業主が電子申告をする流れ

申告期間② 会社員・パート・アルバイトの場合

主に会社員やパート、アルバイトスタッフなどが行う還付申告は、1月4日から申告データを送信できます。原則、1月4日から3月15日までは24時間いつでも利用できます(ただし月曜日は午前8時半から受付開始)。

電子申告のメリットは、書面提出よりも還付金の振り込みがスピーディであることです。申告から還付まで通常1ヶ月~1ヶ月半程度かかるところ、電子申告なら2~3週間に短縮されます。

確定申告書作成コーナーの「スマホ専用画面」について

2019(平成31)年1月から、簡易的な還付申告については「確定申告書等作成コーナー」の「スマホ専用画面」で行えるようになりました。スマートフォンの小さなディスプレイでも、入力がしやすい画面構成です。

さらに2020(令和2)年からは、従来の簡易的な還付申告に加え、一部の確定申告についても、スマホ専用画面が利用できるようになりました。これにより、年末調整を受けていない会社員や、年金や副業などの雑所得がある人も、スマホから簡単に申告できます。

会社員のスマホ申告 – 対象範囲をわかりやすく解説

確定申告時期を過ぎてもe-Taxは使える

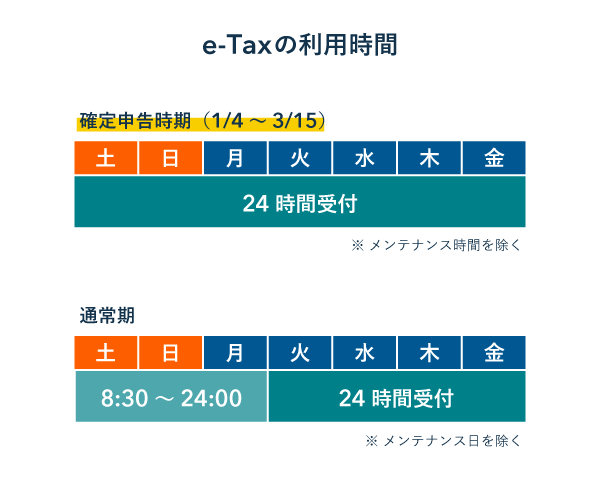

e-Taxの利用時期は、年初めから3月中旬までの「確定申告時期」と、それ以外の「通常期」に分けられています。確定申告時期を過ぎても、e-Taxによる電子申告などは可能です。

e-Taxで利用日時が拡張される時期と通常期

なお「通常期の土日」は、メンテナンスによる「休止日」となっていることも結構あります(不定期)。e-Tax公式サイトでは、前後2ヶ月分ほどのスケジュールが、以下のようなカレンダー形式で掲載されています。

まとめ – 電子申告が可能になる日時

例年「1月4日~3月15日」の間は、平日・土日祝日に関係なく、24時間いつでもe-Taxのシステムを利用できます(メンテナンス時間を除く)。したがって、電子申告できるのは最速でも「1月4日」です。

e-Taxの「確定申告時期」と「通常期」の違い

| 確定申告時期(1月~3月) | 通常期 |

|---|---|

|

|

いずれもメンテナンス時間を除く

個人事業主の確定申告 -「確定申告時期」に済ませよう!

「通常期」の4月〜12月でも、e-Taxで申告データを送信することは可能です。しかし、期限内に所得税の申告や納付を行わなかった場合、相応のペナルティが課されます。ペナルティを受けたくなければ「確定申告時期」に申告しましょう。

会社員などの還付申告 -「通常期」でも問題ナシ!

所得税の還付目的であれば、無理に「確定申告時期」にこだわる必要はありません。5年以内に還付申告の手続きを済ませればOKです。ただし「通常期」にe-Taxで申告する際は、e-Taxのメンテナンス日などに注意しましょう。