ITフリーランス向けに、開業届の書き方を紹介します。本記事の記入例はWEBデザイナーの方を想定していますが、WEBエンジニア・ライター・ディレクター・コンサルタントの方にも参考にしていただけます。

目次

開業届の入手方法など

開業したら1ヶ月以内に「開業届」を作成して、税務署へ提出しましょう。とはいえ、期限を過ぎてもペナルティはありません。未提出の方は、気づいたタイミングで提出すればOKです。

開業届の入手ルート・記入方法など

| 記入方法 | 控えの作成方法 | |

|---|---|---|

| 国税庁サイトから ダウンロード |

PDFに直接入力する | 自動転記 |

| freee マネーフォワード |

ガイド付きフォームに入力する | 自動転記 |

| 税務署等での配布 | 紙にそのまま手書き | カーボン複写 or コピー |

開業届の用紙は、国税庁サイトでPDFをダウンロードするのが手っ取り早いです。freeeやマネーフォワードでも、無料で開業届を作成できますが、事前にアカウント登録が必要です。

ちなみに、マイナンバーカードがあれば、オンライン提出も可能です。おすすめは「freee開業」か「マネーフォワード クラウド開業届」です(詳細は後述)。

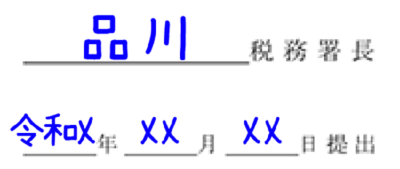

① 提出先の税務署名・提出日

自宅の住所を管轄する税務署名を記入します。管轄の税務署以外では、届出を受け付けてもらえないので注意しましょう。わからなければ国税庁サイトの検索ページで調べられます。

提出日は、実際に書類を提出する日付を記入します。開業日以降の日付であれば、開業日と一致していなくても問題ありません。西暦でも構いませんが、上記のように和暦で統一しておくのが無難でしょう。

② 納税地の住所・電話番号

上図の通り「住所地」に印をつけ、自宅の住所を記入すればOKです。自宅とは別の場所にオフィスを構えている方であれば、「事業所等」に印をつけてその所在地を記入しても構いません。

海外在住のフリーランスの場合、日本国内に住所がないこともあるでしょう。その場合は「居所地」にチェックをし、日本に滞在する間の住所を記入しましょう。

③ 上記以外の住所地・事業所等

自宅兼事務所(SOHO)の場合、ここは空欄にしておきます。ウェブデザイナーなら自宅で仕事をする人も多いでしょうから、その場合は何も書かなくてOKです。

もし自宅とは別にオフィスを設ける場合は、その住所を記入しておきましょう。

④ 氏名・生年月日・マイナンバー

戸籍上の氏名を記入しましょう。確定申告は戸籍名で行う決まりなので、開業届もこれに合わせる必要があります。仕事で旧姓を名乗りたい方などは、後述する「その他参考事項」へ記入しておきましょう。

個人番号(= マイナンバー)は、すべての住民に割り振られている12桁の数字です。マイナンバーカードを持っていなくても、住民票などで番号を確認できます。

自分のマイナンバーをすぐに確認する方法

⑤ 職業

これから名乗る or いつも名乗っている職業を書けばOKです。「このリストから選びなさい」という決まりはありません。以下の2点を気にする人もいますが、どちらも重要度は低いです。

- 個人事業税の法定業種とは関係ない

- 国民健康保険組合への加入要件に関係する場合がある

「職業」を書くときの注意点などを詳しく!- 開業届・確定申告書

⑥ 屋号

事務所名や店舗名を記入します。基本的には自由に決めてOKですが、「〇〇会社」のような屋号はNGです。個人名で活動する場合は、屋号なしでも構いません。屋号なしなら、空欄のままにしておきます。

あとで「やっぱり屋号つけたいな」「屋号を変更したいな」と思ったら、次回の確定申告で、新しく決めた屋号を屋号欄に記入するだけでOKです。その際、開業届を改めて提出し直す必要はありません。

⑦ 届出の区分・所得の種類・開業日

届出の区分では「開業」にチェックをいれましょう。あとは空欄で構いません。上図のグレー部分は、すでに開業済みの人が事業所を新設・移転したり、廃業したりする際に記入する箇所です。

所得の種類は、上図のように「事業(農業)所得」に印をつけます。WEBデザイナーの方は「(農業)」の表記に戸惑うかもしれませんが、気にしなくてOKです。「農業も事業所得の範疇ですよ」という、ただそれだけの意味です。

「開業日」については、明確なルールはありません。「この日に開業したぞ!」という日付を記入しましょう。

⑧ 開業に伴う届出書の提出

![]()

青色申告について

開業年の分から青色申告をしたい方は「有」にチェックして、定められた期限内に申請書を提出しましょう。個人事業主の確定申告は「白色申告」と「青色申告」の2種類に大別できます(白色申告と青色申告の違い)。

「有にチェックしたけど、やっぱり白色申告にしますわ」と、後から変更することもできるので、迷ったらひとまず「有」に印をつけておくことをおすすめします。

消費税について

こちらは「無」にチェックをしておきましょう。

「課税事業者選択届出書」とは、ごく簡単にいうと「消費税を納める義務はないけど、あえて納めることにします」という書類です。大抵の事業主には何のメリットもないので「無」を選択します(輸出業などは例外)。

ちなみに、インボイスを発行したい場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」という別の書類を提出しますので、この欄はやはり「無」でOKです(2029年まで)。

⑨ 事業の概要

![]()

事細かに文章で説明する必要はなく、収入源となる業務がわかればOKです。ウェブデザイナーの場合、上記のような書き方で問題ありません。

記入例 – 事業の概要

- ウェブ関連の各種デザイン業務

- WEBに関するデザイン、コーディング、ディレクション

- ホームページや印刷物のデザインに関わる業務全般

カッコ書きには「できるだけ具体的に記載します。」とありますが、あまり専門的なことを説明しすぎても、税務署の人にはかえって伝わりづらいでしょう。

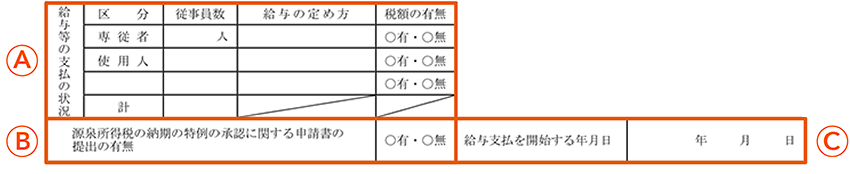

⑩ 給与等の支払いなど

一人で働くフリーランスは、上記の領域には何も記入しなくて構いません。

専従者(簡単に言うと家族従業員)や使用人(従業員)を雇う場合のみ、この欄へ記入しましょう。以下、具体的な書き方を、A・B・Cの3つに分けて説明します。

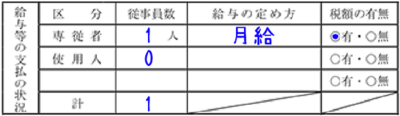

A 給与等の支払いの状況

| 従業員数 | 給与の定め方 | 税額の有無 |

|---|---|---|

|

専従者:家族従業員の人数 使用人:家族以外の従業員の人数 |

月給・日給・時給など | 源泉徴収の有無を記入する |

ちなみに、以下の両方を満たす従業員(専従者・使用人)については、源泉徴収は不要です。

- 「扶養控除等申告書」を提出させた従業員

- 毎月の給与額が「88,000円未満」の従業員

B 源泉所得税の納期の特例

![]()

従業員の源泉徴収が必要なら「納期の特例」を受けたほうがよいです。原則的には源泉徴収した税金を毎月納めることになりますが、この申請書を税務署に提出しておけば半年ごとにまとめて行えます。この申請をする場合は、上図のように「有」を選択しましょう。

源泉徴収で天引きした所得税の処理方法は?

C 給与支払を開始する年月日

雇い始める日付ではなく、実際に給料の支払いを始める日付を記入しましょう。4月1日から勤務スタートしてもらい、初回の給与を4月20日に支払う場合は、4月20日と記入します。

⑪ その他参考事項

ここは、基本的に空欄で構いません。税務署へ特別に伝えておくべき情報がもしあれば、ここに記入します。

たとえば仕事の都合上、旧姓でウェブデザインの仕事を請け負う場合には「対外的な取引では、旧姓を用いる」などと記入します。

※ 関与税理士

税理士に記帳や確定申告の代行を依頼しない場合は、空欄にしておきます。開業時点で顧問税理士が決まっている場合には、税理士の氏名・電話番号を記入します。

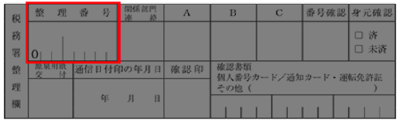

※ 税務署整理欄

ここには何も記入してはいけません。税務署側の記入欄です。

ちなみに、開業届の控えには「整理番号」が記載されます(上図の赤枠)。確定申告書や決算書にはこの整理番号の記入欄があるので、知っておくとよいでしょう。

【おまけ】オンライン提出するには?

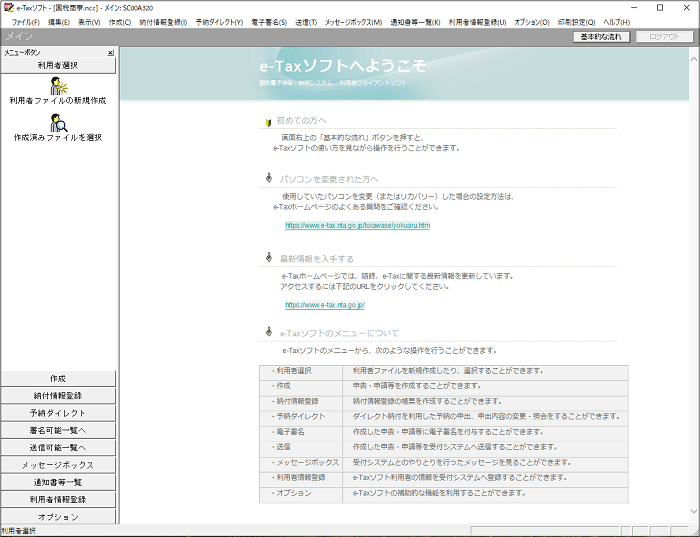

開業届のオンライン提出は、従来のe-Taxソフトだけでなく、freeeやマネーフォワードでも対応可能です(いずれもマイナンバーカードは必須)。ここでは代表例としてfreeeを紹介しますが、マネーフォワードでも同様にオンライン提出できます。

最短でマイナンバーカードを取得する方法は?約1~2ヶ月で受け取り

| freee開業 | e-Taxソフト(インストール版) | |

|---|---|---|

| 操作画面 |  |

|

| 対応書類 | 「青色申告承認申請書」と「開業届」のオンライン提出に対応 | |

| 料金 | 無料 | |

| 対応デバイス | ||

| 対応OS | ||

| 操作性 | 操作ガイドつきで、見やすい | 画面が見づらく、わかりにくい |

| ICカード リーダー |

スマホ*でOK | 別途用意する必要がある |

| 提供元 | freee株式会社 | 国税庁 |

* マイナンバーカードの読み取りに対応した機種のみ

ちなみに、オンラインで提出しても、何か特典がもらえるわけではありません。マイナンバーカードを持っていない人は、紙で提出したほうが手っ取り早いです。

開業届や青色申告承認申請書のオンライン提出については、こちらの記事でより詳細に解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

提携WEBデザイナー募集中!

自営業者向けの専門メディア「自営百科」を運営するアイエックス株式会社では、デザイン業務を請け負っていただけるフリーランスWEBデザイナーを募集中です!

>> WEBデザイナー募集概要