社会保険は、年金保険・医療保険・介護保険・雇用保険・労災保険、の5つを指します。個人事業では、従業員を1人でも雇用したら雇用保険と労災保険に、5人以上雇用したら年金保険と医療保険に、加入義務が発生します。

目次

社会保険とは?

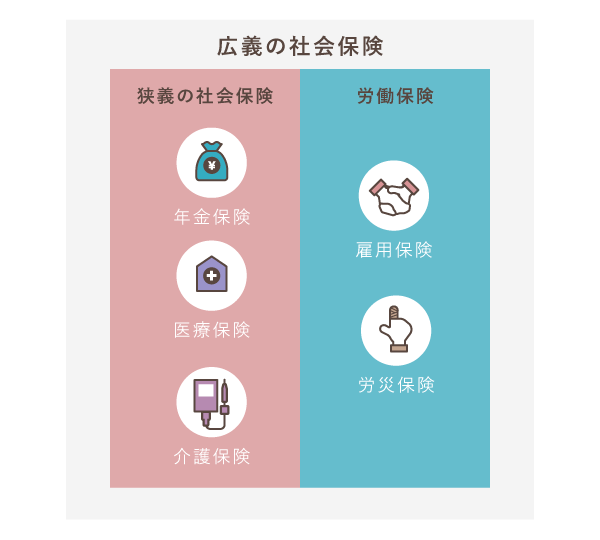

「社会保険」という言葉は、次のように広い意味で使われる場合(広義の社会保険)と狭い意味で使われる場合(狭義の社会保険)があります。一般的にいう「社会保険」は、厚生年金と健康保険のこと(狭義の社会保険)を指していることが多いです。

介護保険は、加入手続きが必要なく(40歳になると自動加入)、保険料についても医療保険と合わせて納めるので、本記事では医療保険に含めて説明します。

事業主と従業員では加入する社会保険が異なる

個人事業主は、厚生年金や健康保険に加入できません。国民年金や国民健康保険に加入して、保険料を支払います。雇用保険や労災保険にも基本的には加入できませんが、業種によっては労災保険に「特別加入」できるケースもあります。

事業主・従業員が入る社会保険の具体例

| 事業主が加入する社会保険 | 従業員に加入させる社会保険 |

|---|---|

|

|

従業員が加入する社会保険について

従業員を対象とした社会保険は「厚生年金」「健康保険」「雇用保険」「労災保険」です。個人事業の場合、従業員を1人でも雇用したら、雇用保険と労災保険に加入する必要があります。事業所で5人以上を雇用するなら、厚生年金と健康保険にも加入しなくてはいけません(5人以上でも任意適用となる業種あり)。

従業員(労働者)が加入する社会保険

| 厚生年金 | 老齢・障害・死亡に備えるための保険制度 |

|---|---|

| 健康保険 | 業務災害以外のケガや病気などに備えるための保険制度 |

| 雇用保険 | 雇用安定や、失業者の就職促進などを支える保険制度 |

| 労災保険 | 通勤・業務中の怪我や病気などに備えるための保険制度 |

健康保険においては、本人だけでなく、本人に扶養されている家族についても保険給付が行われます。

ちなみに「介護保険」は、高齢者といった要介護者を支援するための制度です。40歳になると自動的に加入となり、健康保険の保険料に介護保険分も上乗せされます。

厚生年金と健康保険 – 5人以上雇用したら強制加入

個人事業で従業員が5人以上になったら、厚生年金と健康保険に事業所単位で加入しなければなりません(強制加入)。従業員数が4人以下の場合でも、従業員の半数以上が同意していれば加入できます(任意加入)。

強制加入となる要件

従業員数が5人以上となり、後述の「5人以上でも任意加入の業種」に当てはまらない事業所は、厚生年金と健康保険に強制加入となります。(ただし、パートやアルバイトなどで勤務時間の短い従業員については、別途で判断が必要となります。)

5人以上でも任意加入の業種

次のような業種は、従業員数が5人以上の事業所であっても任意加入です。

- 第一次産業…農業、林業、水産業など

- サービス業…理容業、美容業、旅館業、飲食業、清掃業など

- 士業…………弁護士、税理士、社会保険労務士など

- 宗教業………寺、神社など

加入時の手続きについて

はじめて厚生年金や健康保険に加入する際は、従業員が5人以上となってから5日以内に、所轄の年金事務所などに必要書類を提出することになっています。ちなみに、厚生年金と健康保険の必要書類は同じものです。

厚生年金と健康保険の保険料について

厚生年金や健康保険の保険料は、従業員と事業主が半分ずつ負担します(労使折半)。事業主は、毎月の給料から社会保険料分の金額を天引きし、翌月末日までに納付します。

| 保険料の負担 | 事業主と従業員(半分ずつ) |

|---|---|

| 納付期限 | 翌月末日まで |

| 納付方法 |

|

例えば、10月分の社会保険料を支払う際には、翌月の11月20日ごろになると事業主宛に通知書が届くので、これに従って11月末日までに納付します。銀行口座を登録しておいて、自動振替するのが一般的です。

保険料率と事業主負担

| 厚生年金 | 健康保険(協会けんぽ) | |

|---|---|---|

| 保険料率 | 全国一律 (約18%) |

都道府県によって異なる (10%前後) |

| 事業主負担 | 半額 (約9%) |

半額 (約5%) |

厚生年金の保険料は全国一律です。健康保険料は都道府県ごとに、料率が定められています。どちらの保険料も通知されるので、自分で計算する必要はありません。ちなみに東京都の健康保険料率は10%程度です。

全国健康保険協会 – 令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)

雇用保険と労災保険 – 1人でも雇用したら強制加入

従業員を1人でも雇ったら、雇用保険と労働保険への加入義務が発生します。ただし、雇用保険の場合、日雇いの従業員など一部の従業員には加入義務がありません。労災保険の場合、基本的には雇用形態を問わず全ての労働者が加入対象になります。

雇用保険と労災保険の強制加入について

| 雇用保険 | 労災保険 |

|---|---|

|

原則すべての労働者 (雇用形態を問わない) |

雇用保険の場合、フルタイム勤務の従業員はほとんどの場合で強制加入となります。ちなみに、雇用した時点で65歳以上の従業員については、雇用保険・労災保険ともに加入義務が発生しません。

加入手続きの窓口について

労働保険に加入する際は、従業員を雇用した翌日から10日以内に、必要書類を以下の場所に提出する必要があります。

| 雇用保険 | 労災保険 |

|---|---|

| 公共職業安定所 (ハローワーク) |

労働基準監督署 |

雇用保険と労災保険の保険料について

雇用保険と労災保険に加入したら、すみやかに保険料を納付しましょう。はじめて保険料を納付する際は、現時点での従業員数をもとに、翌年3月までの全従業員分の保険料の概算額を前払いします。翌年からは、毎年6月1日~7月10日(土日・祝日の場合は翌平日)に保険料を納付します。

| 保険料の負担 |

|

|---|---|

| 納付期間 | 毎年6月1日~7月10日 |

| 納付方法 |

|

基本的に、保険料の申告と納付は同時に行います。対応窓口は金融機関や労働局、労働基準監督署(労基署)など。口座振替も可能ですが、申請書の提出が別途必要となります。引き落としまで最大2ヶ月のゆとりができるので、必要であれば活用しましょう。

保険料率と事業主負担

従業員に支払う賃金の総額に、定められた保険料率をかけることで保険料を算出します。

| 雇用保険 | 労災保険 | |

|---|---|---|

| 保険料率 | 1.45% (一般の事業) |

業種によって異なる (1%未満の業種が多い) |

| 事業主負担 | 0.9% (労働者は0.55%負担) |

全額 |

労災保険は、事業主が全額を負担することになっています。その保険料率は、業種によって大きく異なりますが、多くの業種では1%未満です。ただし、金属鉱業や林業など、労災リスクが大きい業種では、保険料率が高く設定されています。

- 詳しい料率を知りたい方はこちら

-

雇用保険料率(令和7年度雇用保険料率のご案内)

労災保険料率(労災保険料率表)

労働保険の年度更新とは

労働保険(雇用保険料と労災保険料)の保険料は、その年の4月~翌年3月分の保険料の概算を、6月1日~7月10日に申告し、納付することになっています。

保険料の納付は「おおよその金額の前払い」というかたちになり、もし過不足があれば翌年の納付時に精算をすることになっています。基本的には一括納付ですが、納付額が高額になると分割納付が認められることもあります。

従業員の保険料は必要経費に計上できる

事業主が支払う社会保険料のうち、従業員に関するものは「福利厚生費」あるいは「法定福利費」として経費計上できます。福利厚生費のうち、法律で事業主が負担するよう義務付けられている保険料が、法定福利費にあたります。社会保険料は、どちらの勘定科目で計上しても構いません。

給料から天引きした保険料は「預り金」という勘定科目で記帳しておきます。そして実際に納付するタイミングで「法定福利費」として処理します。ちなみに従業員が複数人いる場合は、従業員ごとに仕訳はせずに、支払った給料の合計金額で仕訳するのが一般的です。

なお、事業主本人や専従者の分の社会保険料は経費にできません。ただ、支払った金額は確定申告の際に「社会保険料控除」の対象となります。

まとめ – 個人事業の従業員が加入する社会保険について

基本的に、従業員を1人でも雇用したら、雇用保険や労災保険への加入義務が発生します。また従業員数が5人以上になったら、事業所単位で厚生年金や健康保険に加入しなければなりません(サービス業など、一部の業種を除く)。

従業員が加入する社会保険料の重要ポイント

- 社会保険料の事業主負担は、保険ごとに異なる

- 雇用保険と労災保険の保険料は、1年分を一括納付する

- 厚生年金と健康保険の保険料は、毎月納付する

- 事業主が負担した従業員分の社会保険料は必要経費にできる

保険料率と事業主負担の割合

| 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 労災保険 | |

|---|---|---|---|---|

| 保険料率 | 約18% | 約10% | 1.45%* | 業種による |

| 事業主負担 | 半額(約9%) | 半額(約5%) | 約6割 | 全額 |

* 雇用保険の料率は、一般の事業の場合

初めて雇用保険や労災保険に加入したら、すみやかに加入手続きをし、翌年3月分までの保険料を納付します。翌年からは、6月1日~7月10日(土日・祝日の場合は翌平日)に申告と納付を行います。

厚生年金や健康保険の保険料は、毎月の従業員給料から保険料を天引きして、翌月末日(土日・祝日の場合は翌平日)までに事業主が納付します。