2024年から国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、源泉徴収票の内容を確定申告書に自動転記できるようになります。ただ、この機能を使うにはマイナンバーカードが必要なうえ、ちょっとした利用条件もあるので、本記事でわかりやすく解説します。

目次

そもそも会社員は確定申告が必要?

会社員は、基本的に確定申告をする必要がありません。ただ、人によっては確定申告をするケースもあります。

- 副業などによる所得が20万円超の人

- 複数の会社に勤めていて、サブの給与が20万円超の人

- ふるさと納税のワンストップ特例を使えなかった人(寄附金控除を受けられる)

- 1年で10万円超の医療費を負担した人(医療費控除を受けられる)

- 今年から住宅ローンを組んだ人

- 年の途中で退職して年末調整を受けられなかった人

たとえば、副業で20万円超の所得がある場合は、会社員でも確定申告が義務になります。一方、ふるさと納税でワンストップ特例を使えなかった人などは、義務ではありませんが、確定申告をすれば還付金を受け取れます。

マイナポータル連携で「源泉徴収票」を自動転記できる!

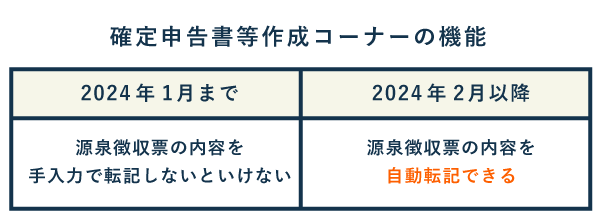

会社員が確定申告するときは、国税庁が運営する「確定申告書等作成コーナー」というウェブサイトを使うのが一般的です。2024年(令和6年)から、確定申告書等作成コーナーでは源泉徴収票の記載内容を自動入力できるようになります。

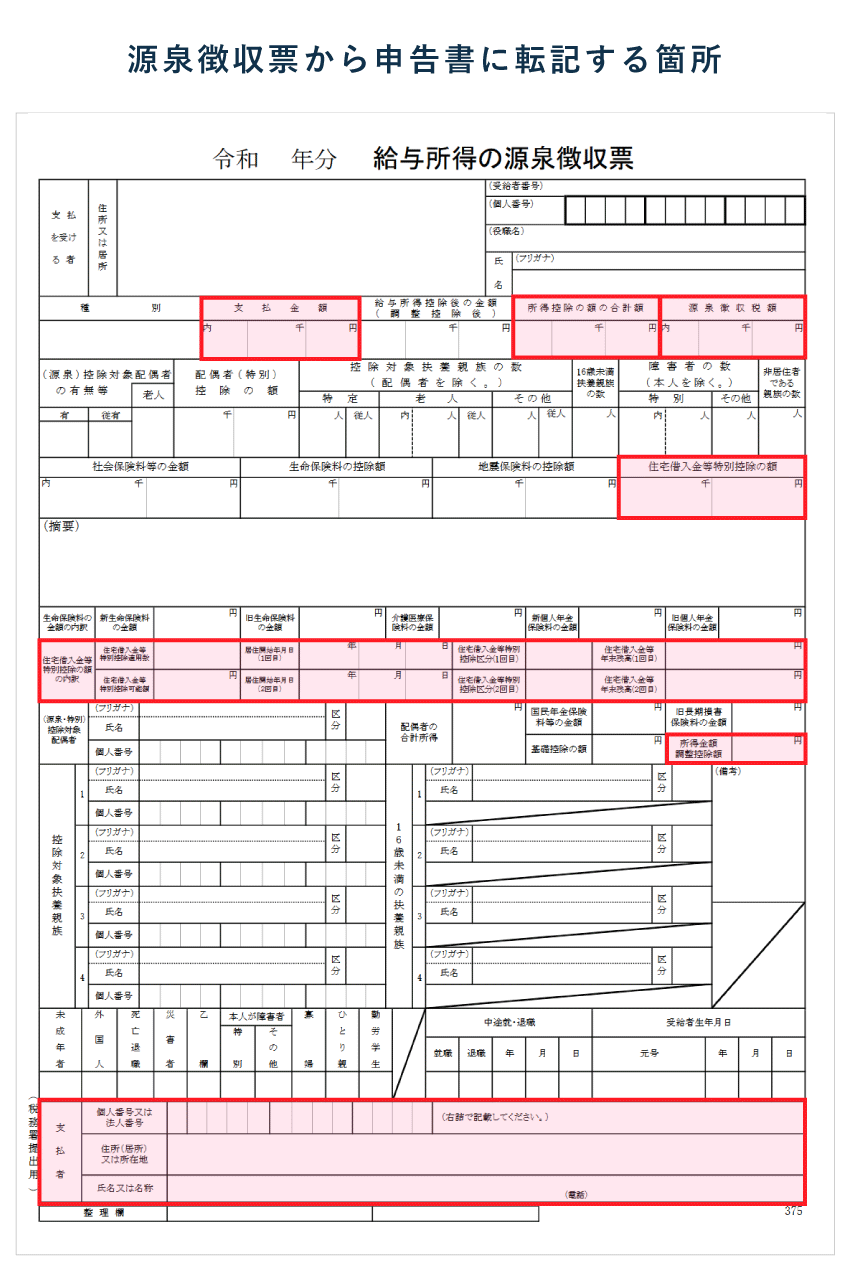

これまでは、会社から受け取った「源泉徴収票」の記載内容を、地道に手入力していく必要がありました。会社員の確定申告では、この作業がけっこう面倒でした。

2024年2月からは、確定申告書等作成コーナーで「マイナポータル連携」という機能を使うと、これらの項目を確定申告書に自動転記できるようになります。これによって、会社員の確定申告にかかる時間を大幅に削減できます。

マイナポータル連携のしくみ

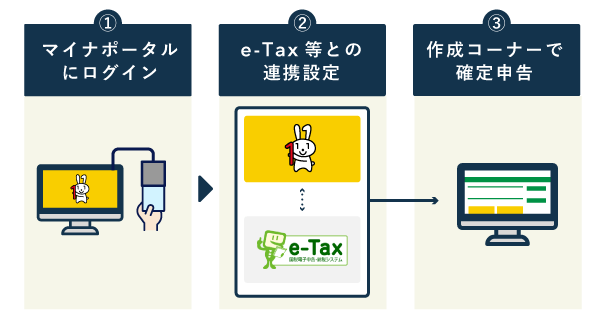

確定申告書等作成コーナーで「マイナポータル連携」の機能を使うと、確定申告に必要な情報をオンラインで取得して、申告書類に自動転記できます。これ自体は以前からある機能で、おおよそ下記のような流れで利用できます。

「マイナポータル」とは、マイナンバーカードを持っている人向けのウェブサイトです。マイナンバーカードをスマホやICカードリーダーで読み取ると、マイページにログインできます。

このマイページでは、生命保険料控除やふるさと納税などの証明書を取得できます。マイナポータルと「e-Tax」を連携すると、これらの情報を確定申告書作成コーナーで自動入力できます。2024年からは、源泉徴収票のデータも同様に取得できる見込みです。

源泉徴収票を自動転記できない会社員もいる?

- 条件によっては、源泉徴収の自動転記ができない場合もある

- ただ、いずれにしても会社員は確定申告書等作成コーナーを使うのがラク

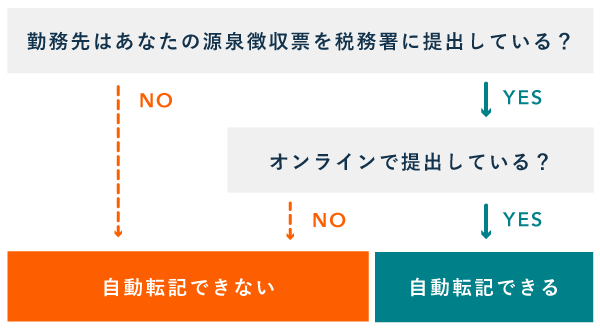

確定申告書等作成コーナーで源泉徴収票の自動転記ができるのは、勤め先の会社が「源泉徴収票をオンラインで税務署に提出している場合」だけです。そんなこと知らないよ!という方も多そうですが、一応ざっくり解説しておきます。

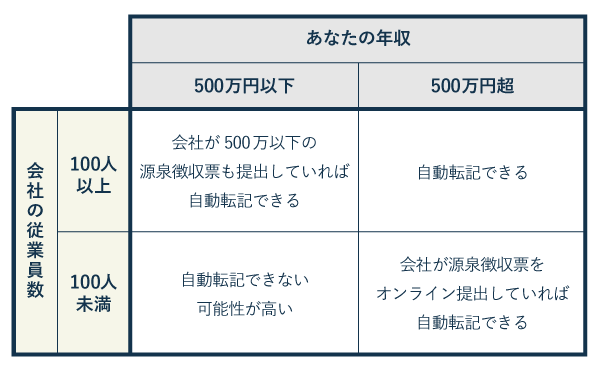

まず前提として、税務署への提出が義務付けられているのは「年収500万円超の従業員」の源泉徴収票だけです。ただ、企業によっては「年収500万円以下の従業員」の源泉徴収票もついでに提出している可能性もあります。

また、従業員数が100人以上の企業では、源泉徴収票をオンラインで税務署に提出することが義務になっています。ただ、従業員数が100人未満でも、昨今は便利なオンライン提出を選んでいる企業が多そうです。

このあたりの事情をまとめると、下表のように整理できます。

長々と説明しましたが、上表の右上に該当する人以外は「会社の対応次第だからよくわからない」というのが結論です。左下に該当する人も、会社の対応によっては自動転記の機能を利用できます。

たとえ源泉徴収票を自動転記できなかったとしても、会社員は確定申告書等作成コーナーから申告するのが簡単です。マイナポータル連携の設定も、それほど手間はかかりません。ひとまず「自動転記できたらラッキー」くらいの気持ちで試してみるのがおすすめです。