確定申告書類の提出方法は「持参・郵送・e-Tax」の3つです。個人事業主向けに、それぞれのメリット・デメリットや注意点を分かりやすく解説します。

目次

確定申告書類の提出方法

確定申告書類の提出方法は、下記の3パターンに大別できます。どの方法を選んでも、提出期限は「原則3月15日」です。

- 持参……所轄の税務署や確定申告会場へ持参して提出する

- 郵送……所轄の税務署か業務センター宛に郵送する

- e-Tax …会計ソフトや「確定申告書作成コーナー」からオンラインで送信する

「どの方法がいいかわからん!」という事業主は、以下のフローチャートを参考にしてみてください。

確定申告書類の提出方法はどれがいい?

あくまで参考ですから、必ずしも上記の通りにしなくて構いません。記事の後半で注意点などをまとめているので、じっくり考えたい事業主はそちらも参考にしてみてください。

提出方法① 税務署に持参する

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・税務署の職員に相談できる | ・出向くのが面倒 ・税務署は基本的に平日17時まで ・確定申告時期は混雑する |

直接持参して提出するときは、以下の書類を持っていきましょう。決算書と確定申告書は、あらかじめ自宅で作成してもいいですし、確定申告会場の相談コーナーなどで作ってもOKです。

確定申告の主な持ち物(個人事業主の場合)

- 決算書(収支内訳書 or 青色申告決算書)

- 確定申告書

- 添付書類(控除の証明書など)

- 身分証明証

- マイナンバーが確認できる書類

控除証明書などの添付書類は、コピーを「添付書類台紙」に貼って提出するのが基本です。ただ、書類によっては、窓口で提示するだけでよい場合もあります。

税務署の開庁時間は「平日8:30~17:00」が基本

税務署は、基本的に平日しか開いていません。ただ、確定申告期間内は日曜や祝日に数回だけ開庁することもあります。なお、税務署が閉まっている時間帯でも、外にある「時間外収受箱」に書類を投函することはできます。

時間外収受箱とは?利用方法や提出期限など

提出方法② 郵送する

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・ポストに投函するだけでOK | ・税務署の職員と対面で相談できない ・切手代や封筒代がかかる |

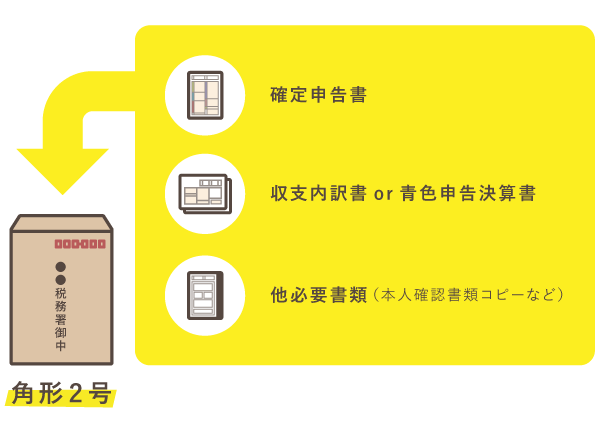

郵送する際は、以下のように封筒などを用意しましょう。封筒のサイズに指定はありませんが、書類がすっぽり入る「角形2号」がおすすめです。

宛先は「所轄の税務署」でOKですが、都市部などでは「業務センター」宛に送るよう求められている場合があります。お住まいの地域によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

確定申告書類を郵送する方法

| 料金 | 追跡 | |

|---|---|---|

| 普通郵便 | 定形(〜長形3号):110円 定形外(角形2号〜):180円前後 |

× |

| 簡易書留 | 普通郵便の料金 + 350円 | ○ |

| レターパックライト | 430円(一律) | ○ |

※ ゆうパックや宅配便などの「荷物」用のサービスは利用不可

確定申告書類を郵送する際は、配達状況を追跡できるサービスを使うのがおすすめです。簡易書留やレターパックを利用すれば、書類がきちんと届いたかネットで確認できます。お値段的には「レターパックライト」が一番オトクです。

提出方法③ e-Taxで電子申告する

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・好きな時間に確定申告できる ・添付書類の提出を省略できる ・青色申告65万円控除を狙える |

・税務署の職員と対面で相談できない ・利用環境を整える必要がある ・パソコンが苦手な人には難しいかも |

近年では、e-Taxで確定申告(電子申告)をする個人事業主の割合が高まってきています。特に、65万円の青色申告特別控除を狙う場合、提出方法はほとんどe-Taxの一択です。

個人事業主が電子申告をする方法には、主に下記の3パターンがあります。

個人事業主が電子申告する主な方法【e-Tax】

- 会計ソフトで書類を作って、そのまま送信する

- 会計ソフトで書類を作って、国税庁の「e-Taxソフト」を介して送信する

- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で書類を作って、そのまま送信する

e-Tax対応のクラウド会計ソフトなら、会計ソフト上で電子申告まで完結できます。会計ソフトを使っている個人事業主は、この方法が一番ラクでしょう。

なお、電子申告には基本的にマイナンバーカードが必須です。従来は「確定申告書等作成コーナー」からマイナカードなしで電子申告する方法(ID・パスワード方式)もありましたが、2025年10月以降、この方法は新規利用ができなくなりました。

2025年(令和7年)10月1日以降、e-TaxのID・パスワードは新規発行ができなくなる。これから新たにe-Taxを始める方は「マイナンバーカード方式」のみ利用可能。2025年9月30日以前にID・パスワードを発行済みの方は、当面は「ID・パスワード方式」での申告も引き続き利用できるが、将来的には利用できなくなる見込み。

電子申告では添付書類を省略できる?

電子申告の場合は、基本的に添付書類(第三者作成書類)の提出を省略できます。控除証明書のコピーをとったり、添付書類台紙に貼り付けて提出したりする手間を省けるわけです。(ただし、書類は捨てずに5年保管しておく)

電子申告における添付書類の扱い【e-Tax】

確定申告の提出方法に関する疑問【Q&A】

- 確定申告書を郵送するときの宛先は?

- 所轄の税務署(自分の住所地を管轄する税務署)に送るのが基本ですが、地域によっては「業務センター」宛に送る場合もあります。国税庁のサイトで事前に確認しておきましょう

- マイナンバーカードがなくてもe-Taxは使える?

- 基本的に、電子申告はマイナンバーカードがないとできません。マイナンバーカードなしで電子申告する「ID・パスワード方式」という方法もありますが、2025年10月からはID・パスワードの新規発行ができなくなっています。

- 確定申告書類の提出期限はいつ?

- 確定申告書類の提出期限は、原則「3月15日」です。期限日が土日祝にあたる場合は、翌平日が期限日になります。

- 申告書の控えに収受印を押してもらえる?

- 従来は、申告書の控えを一緒に提出すると「収受印」を押してもらえましたが、2025年からは控えへの押印が廃止されました。ちなみに、e-Taxで提出すれば、自動的に提出年月日の記録が残ります。

- 提出後に内容を訂正したい場合はどうすればいい?

- 確定申告期限(原則3月15日)より前なら、正しい内容の申告書を改めて提出するだけでOKです。期限日を過ぎてから訂正したい場合は、「修正申告」か「更正の請求」という手続きをする必要があります。

訂正申告・修正申告・更正の請求【違いを整理】

まとめ

確定申告書類の提出方法は「持参・郵送・e-Tax」の3つです。それぞれの主な注意点ををまとめておきます。

持参する場合の注意点

- とても混雑することがある

- 相談時間は、平日8:30〜16:00など

- 所轄の税務署、確定申告会場でしか受け付けてくれない

窓口が閉まっている時間帯でも、税務署の入り口などに設置されている「時間外収受箱」へ投函できます。

郵送する場合の注意点

- 切手代や封筒代などがかかる

- 消印の日付が提出日となる(= 当日消印有効)

- ゆうパックや宅配便は不可

確定申告書は「信書」扱いですから、ゆうパックや宅配便のような「荷物」を発送するサービスでは送れません。普通の郵便物(第一種郵便物)か、信書便物として送付する必要があります。

e-Taxを利用する場合の注意点

- パソコンのOSなど、利用環境を確認しておく

- 申告期間中は24時間受付(メンテナンス時間を除く)

- 添付を省略した書類は、原則5年間は保存しておく

個人事業主が「青色申告特別控除」で65万円控除を狙うなら、e-Taxで電子申告するのがセオリーです。ただ、それ以外の場合でも、単純に手軽で時短につながるのでオススメです。